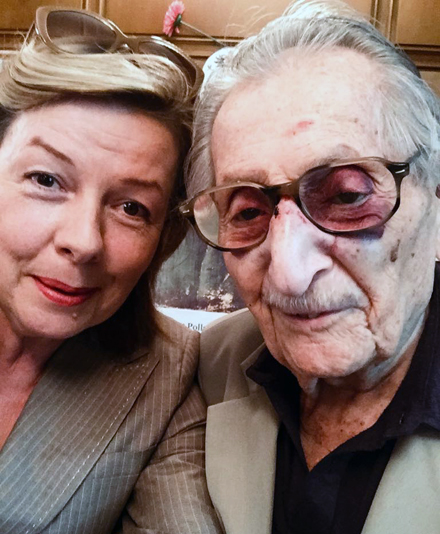

Salzburger Synagoge, Samstagvormittag. Über der Stadt ist gerade ein Gewitter niedergegangen, im Inneren des Gotteshauses hat sich eine überschaubare Schar von Gläubigen zum Gebet versammelt. Auch ihr Präsident ist hier. Marko Feingold, der schon nach dem Krieg der Israelitischen Kultusgemeinde Salzburg vorstand und seit 1997 - mit 105 Jahren! - wieder deren Präsident ist, erwartet uns bestens gelaunt, aber mit einem blauen Auge. Er ist in der Nacht gestürzt, das „Krone“-Interview wollte er deshalb aber nicht absagen. „Reden kann er immer, nur die Fotos werden furchtbar aussehen“, lacht seine Frau Hanna, die jedes kleinste Detail aus dem Leben ihres Mannes kennt und „Max“, wie sie ihn nennt, mit resoluter Zärtlichkeit durch öffentliche Auftritte begleitet.

Herr Feingold, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für dieses Interview genommen haben.

Ich hab‘ sie mir nicht genommen, ich hab‘ sie gestohlen! - Beginnt das Gespräch mit einem vergnügten Kichern und deutet auf seine Brille, die zwei Blutergüsse im Gesicht kaschieren. - In dem Zustand, in dem ich heute Morgen war, bin ich für ein Interview eigentlich nicht geeignet.

Was ist passiert?

Ich bin kurz schwach geworden und gestürzt, mit 105 geht man nicht mehr wie ein Jüngling. Aber Gott sei Dank ist das einzige, was bei mir immer funktioniert, die Papp’n.

Bundeskanzler Sebastian Kurz hat anlässlich Ihres Geburtstages am vergangenen Montag einen Empfang für Sie gegeben. Stimmt es, dass Sie sich so ein Treffen mit der Regierungsspitze gewünscht hatten?

Nicht ganz, um bei der Wahrheit zu bleiben. Das hat irgendwer dem Bundeskanzler vorgeschlagen, ich glaube, es war der Chef der Gedenkdiener. Ich hab‘ mir gedacht: Ja, warum nicht? Und ich muss Ihnen sagen, es war wie ein Freundschaftstreffen.

Im deutschen Nachrichtenmagazin „Stern“ meinten Sie, Sie könnten „vielleicht auf die Regierung einwirken“. Konnten Sie das?

Ich habe zu unserem Bundeskanzler Kurz ein gutes Verhältnis, er war der Erste dieser Regierung, der offen auf mich zugekommen ist und mir die Hand gereicht hat. Ich habe im Gespräch mit ihm festgehalten, dass jetzt die Jugend dran ist. Sie muss zeigen, wie sie mit der Vergangenheit umgeht und das geschieht im Gedenkjahr, für das die Frau Staatssekretärin Edtstadler verantwortlich ist, ja auch in beeindruckender Weise.

Sie haben auch Vizekanzler Strache die Hand geschüttelt. Glauben Sie der FPÖ, wenn sie sagt, dass sie mit Rechtsextremismus nichts am Hut habe?

Ich habe nicht nur Strache die Hand gegeben, sondern seinerzeit auch Jörg Haider, es gibt mindestens zehn Fotos davon. Er war einmal bei uns in Salzburg, als wir ein jüdisches Kulturinstitut gegründet haben. Das war eine kuriose Situation damals, weil auch der israelische Botschafter da war. Er wollte auf keinen Fall aufs Foto mit Haider. Das habe ich irgendwie gedeichselt, natürlich nicht ohne Hintergedanken. Haider hatte damals - ich glaube dem burgenländischen Straßenbau - gerade eine Million gespendet, damals noch Schilling. Ich hab‘ mich in einer Ecke mit ihm hingesetzt und ihn gefragt: Und was kriegen wir? Er hat mir 800.000 versprochen. Es wurden letztlich nur 400.000, aber das ist ja auch kein Klacks.

Das Mauthausen Komitee Österreich hat 59 Vorfälle zwischen 2013 und 2017 dokumentiert und kommt zum Schluss, dass „rechtsextreme Aussagen und Handlungen in der FPÖ dauernd und auf allen Ebenen vorkommen“.

Vielleicht halten die zu viele Sitzungen ab. Ich habe ein sehr enges Verhältnis mit denen. Ich kann nur sagen: In meinem Beisein ist mir nie etwas aufgefallen. Und: Mir war es immer wichtig, mit allen zu reden. Ich bin der Überzeugung: Alles lässt sich aussprechen.

Oskar Deutsch, der Präsident der Israelitischen Kultusgemeinde in Wien, will mit der FPÖ nach wie vor nichts zu tun haben. Warum sind Sie versöhnlicher?

Ich kenne solche Ausgrenzungen nicht. Fast alle Parteien haben im Lauf der Geschichte einmal die Ausrichtung gewechselt, sodass man nicht sagen kann: Antisemiten sitzen nur in dieser oder jener Partei. Antisemiten gibt es überall. Das musste ich als Sozialist am eigenen Leib erfahren.

Sitzt das noch immer tief?

Ja. Karl Renner, immerhin erster Bundespräsident der Zweiten Republik, war in der Partei schon lange bekannt gewesen als Antisemit. Er hat uns KZ’ler nach dem Krieg nicht in Wien haben wollen und er hat auch offen gesagt, dass Österreich „denen“ nichts zurückgeben werde. Aber das war Diebstahl! Damit war er für mich erledigt. Und die Partei auch.

Ein wenig zerknittert sitzt Feingold da, der Sturz hat auch eine Schramme auf seiner Nase hinterlassen. Das Jackett seines sandgrauen Anzugs sitzt locker und so blitzen die Hosenträger hervor. Mal brummt er, dann lacht er. Mal flüstert er, dann wird er laut und gestikuliert wild mit den Händen. Meist hat er sie vor sich wie zum Gebet gefaltet. Die Tür steht offen, seine Frau schaut immer wieder vorbei, ob auch alles in Ordnung sei.

Wie ist heute Ihr Verhältnis zur SPÖ? Sie sind ja mittlerweile Ehrenmitglied.

50 Jahre war ich kein Mitglied, da habe ich mir die Beiträge erspart. Von oben bis ganz unten gab es Leute in der Partei, die gesagt haben: Das mit Feingold müssen wir in Ordnung bringen. Ich habe gesagt: Es liegt nicht an mir, es liegt an euch! Das haben sie auch gemacht. Aber warten Sie, es kommt noch eine Geschichte. Ich hatte ja nach dem Krieg ein Modegeschäft in Salzburg. Die Sozialisten haben mich überredet, in der Parteizeitung zu inserieren, aber das Inserat ist dann nicht erschienen. Als ich mich beschwerte beim Parteisekretär, hieß es: „Saujud, verschwind!“

Wie erklärt sich jemand wie Sie den Hass auf Juden?

Den gab es schon in der Monarchie. 350 Jahre galt in Salzburg ein Judenverbot. Nach 1945 war Salzburg der Hort der Nazis. Die meisten, die Butter am Kopf hatten, sind nach Salzburg gekommen. Es haben auch viele Staatsbeamte, die nicht ganz in Ordnung waren, hier ihr Domizil aufgeschlagen. Unsere Kultusgemeinde hier hat heute gerade mal 30 Mitglieder, so judenfreundlich ist Salzburg. - Lacht. - Aber wir haben unseren Friedhof bekommen und die Synagoge. Sie können reden, mit wem Sie wollen. Jeder wird Ihnen sagen: Ich? Hab‘ nix gegen Juden!

Sie haben als Leiter der jüdischen Fluchthilfeorganisation „Bricha“ von Salzburg aus 100.000 Juden zur Flucht nach Palästina verholfen und waren so in gewisser Weise auch ein Geburtshelfer des Staates Israel im Jahr 1948. Warum sind Sie in Salzburg geblieben?

Ich bin hängengeblieben. Wie so vieles andere ein Zufall. Ich wurde in Salzburg als Flüchtling registriert. Stellen Sie sich vor, ein Österreicher kommt zurück nach Österreich und wird ein Flüchtling.

Arik Brauer hat gesagt, dass auch die muslimischen Zuwanderer für den steigenden Antisemitismus verantwortlich sind. Hat er Recht?

Es ist eine Tatsache, dass in muslimischen Schulbüchern steht, man sollte Juden ermorden und dass jeder, der das tut, viel eher hinauf zu Allah kommt. Natürlich streiten die Muslime das ab. Aber was ist das für eine Religion, die so ausgelegt werden kann? Das wird übrigens auch bei uns gepredigt...

Herr Feingold, Sie haben vier Konzentrationslager überlebt und erzählen als Zeitzeuge von den Gräueln, die Sie dort erlebt haben. Welche Gedanken sind damals besonders oft durch Ihren Kopf gegangen?

Ja, wissen Sie… Der Hunger hat uns alle verrückt gemacht. Wir haben so wenig zum Essen bekommen, dass ich immer wieder auf 30 Kilo abgemagert bin. Aber ich wusste genau: Wer nicht mehr arbeiten kann, wird von der SS ausgesucht für den nächsten Transport ins Vernichtungslager. Man war denen so ausgeliefert! Bitten oder Betteln war sinnlos, die hätten den Revolver herausgeholt und dich auf der Stelle erschossen. Und trotzdem habe ich das Glück gehabt, überall davonzukommen, am Leben zu bleiben. „Vier Konzentrationslager überlebt“ heißt ja viel mehr, denn jeder Wechsel von einem KZ in ein anderes war zur Vernichtung gedacht! Man konnte jedes KZ eigentlich nur durch den Kamin verlassen.

Ihr Bruder ist 1942 umgekommen. Was ist Ihre letzte Erinnerung an ihn?

Marko Feingold erzählt eine langatmige Geschichte über ein Sonderkommando in Neuengamme, von englischen Tieffliegern, die Schiffe versenkten, und kommt irgendwann zum Totenschein seines Bruders, der falsch ausgestellt wurde, beantwortet aber die Frage nicht.

Ich habe gelesen, dass Sie Ihrem Bruder die Hälfte Ihres Brotlaibes geschenkt haben, den Sie als Arbeitsfähiger von der Lagerleitung bekommen hatten…

Ja, das war das erste Mal, dass alle was bekommen haben, die am nächsten Tag nach Dachau deportiert wurden. Vorher hatte das Motto gelautet: „Die sterben eh, da brauchen wir kein Brot nicht geben.“ Es hätte mich fast das Leben gekostet. Aber da war die Hoffnung, dass es meinem Bruder das Leben erhalten könnte…

Warum war Ihnen sein Totenschein so wichtig?

Weil das Todesdatum falsch war, da stand der 15. Jänner 1942. Ich habe später nämlich herausgefunden, dass 280 nicht mehr arbeitsfähige Häftlinge - darunter mein Bruder - im Juni 1942 in eine Heilanstalt in Mitteldeutschland gekommen sind, die haben die Nazis dann umgewandelt. Dort ist mein Bruder vergast worden. Mir hat auch der Text nicht gefallen, den ein Polizeimeister auf den Totenschein geschrieben hat, so als wäre mein Bruder ein Spitzel gewesen.

Sind Sie an seinem Todestag traurig?

Ich bin fast jeden Tag traurig. Meine gesamte Familie ist umgekommen! Kein Verwandter, kein Schulfreund, selbst späte Bekannte aus meiner Geschäftszeit: Alle tot! Mein einziges Glück ist, dass ich diese Frau gefunden habe, mit 85 Jahren. Hanna.

Was hat Sie am Leben gehalten?

Als ich nach Auschwitz kam, bekamen wir gleich Tritte in den Bauch. Am Abend haben sie uns die Haare geschert. Mein Bruder und ich sahen uns an und begannen zu weinen. Da dachte ich: „Das musst du überleben. Das musst du den Menschen einmal sagen, davon hat die Bevölkerung wahrscheinlich keine Ahnung!“

Wenn man dem Tod so nahe war, hat man dann vielleicht weniger Angst vor dem Sterben?

Ich habe die Angst verloren gehabt. Oft zerbreche ich mir noch den Kopf, wie es gekommen wäre, wenn… Ein Hin und Her. Es gab so viele Zufälle, aber eigentlich kann es so viele Zufälle gar nicht geben. Also der Tod wird unwichtig.

Haben Sie sich manchmal eine Henkersmahlzeit vorgestellt?

Sie werden lachen, aber meine Henkersmahlzeit wäre ein frisches Brot gewesen. Ein Stück Brot war damals ja wie ein köstlicher Kuchen. Ich habe sechs Jahre hindurch nur altes, trockenes Brot gegessen. Das hält länger im Magen. Ich erinnere mich noch an das erste Weißbrot nach der Befreiung. Das haben die Amerikaner in Reichenhall bei Salzburg liegen gelassen. Wir haben dort Rast gemacht und eine Decke, die vom Morgentau feucht geworden war, habe ich mitgenommen, weinrot gefärbt und mir später einen Morgenmantel draus nähen lassen. Ich habe ihn heute noch. Wenn man ihn auf der Innenseite ein bisschen dreht, sieht man die Buchstaben „US“.

Wie lange wollen Sie eigentlich noch durch Schulen pilgern, Herr Feingold?

Ehrlich gesagt strengt es mich schon sehr an, obwohl ich es gerne mache. Wenn ich jetzt hier vor Ihnen sitze, werden Sie sagen: „Das ist ein pumperlgsunder Mensch!“ Das bin ich aber nicht mehr. Deshalb werde ich irgendwann aufhören mit den Vorträgen und den Interviews. Anfang Mai erst war ich sieben Tage im Krankenhaus mit einem Virus. Da sind alle Termine gestrichen worden. Nur der Termin beim Bundeskanzler nicht. Und wissen Sie, was das Beste war?

Bitte erzählen Sie es.

Weil der Kanzler wusste, dass ich gerne blank geputzte Schuhe hab‘, hat er der Künstlergruppe, die eingeladen war, gesagt: Aber ihr müsst mit blitzblanken Schuhen kommen! Das war so eine Überraschung. Aber das Schönste war: Ich habe dort keinen Bundeskanzler getroffen, sondern einen Freund.

Herr Feingold, wenn es nur ein Satz wäre, den Sie der ganzen Welt noch sagen könnten, welcher wäre es?

Seht her, ich bin da.

4. Juni 2018, erschienen in der KRONE